3次元(3D)測量で建設業はどう変わる?測量方法の種類やメリット・デメリットを詳しく解説

2024/05/27

3次元(3D)測量技術が進化したことで、従来の平面測量では把握できなかった立体的な形状データを取得できるようになりました。

ドローンや機材を使った3次元(3D)測量技術を活用することで、建設業の業務効率化が進み、働き方改革にも効果的に作用しています。

3次元(3D)測量技術についてある程度の理解はあるけれど、実際にどのような手法で測量しているのか、注意点やポイントはあるのか気になる人もいるかもしれません。

本記事では3次元測量の種類や特徴、i-Constructionが建設業界にもたらした変化、3次元測量のメリット・デメリットを解説します。

建設業のICT化や3次元(3D)測量技術について興味がある人はぜひ参考にしてください。

3次元(3D)測量の種類を解説

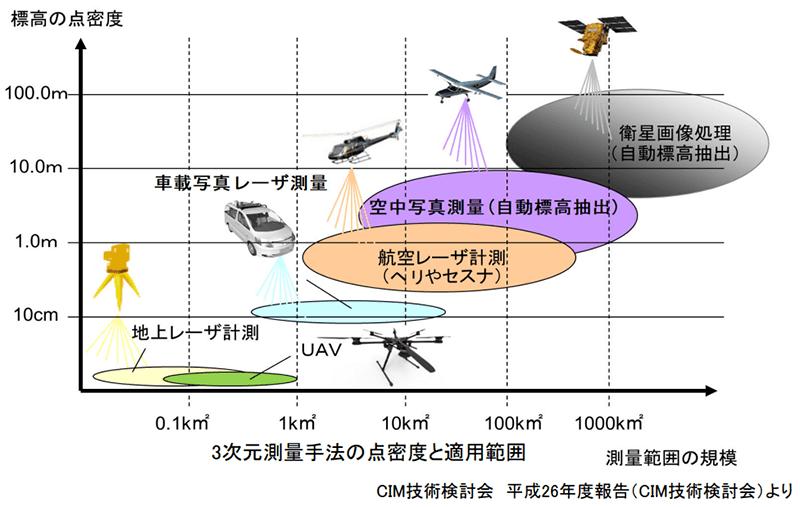

3次元(3D)測量には、利用する機材や目的によって、いくつかの種類に分かれます。

どの範囲でデータを収集するか、以下の図で種類別に分類できるでしょう。

ここからは3次元(3D)測量の種類やそれぞれの特徴を解説します。

それぞれについて詳しく解説します。

空中写真測量|ドローンを活用して複数の写真を撮影

空中写真測量は、航空機やドローン(UAV)を使って航空機から地上の対象物を複数の角度から撮影し、空中写真を取得する手法です

具体的な撮影手順の一例は以下のとおりです。

- 地表の垂直写真を飛行コースに沿って60〜80%重複させながら撮影

- 地上の位置関係を詳細に計測

- 写真上での像の違いを立体的に細かく測定

- 正確な3次元計測、地形図を作成

空中写真測量では重複する空中写真から、対象地点の3次元位置座標を出力して、対象物の3次元点群データを求めます。

空中写真測量の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

1回の測定で広範囲を対応可能 計測時間が短い 人が入れない場所の測定が可能 |

天候の影響を受ける(強風時など) 地表に草がある場合は下処理が必要 GNSS測位ができないエリアは測量できない 航空法に基づく手続きが必要 |

たとえば災害発生時現場の状況を把握する際に、空中写真測量を活用します。

人が入れない箇所でも、航空機やドローン(UAV)を使って上空から撮影することで、安全に素早く道路状況を把握できる点が魅力です。

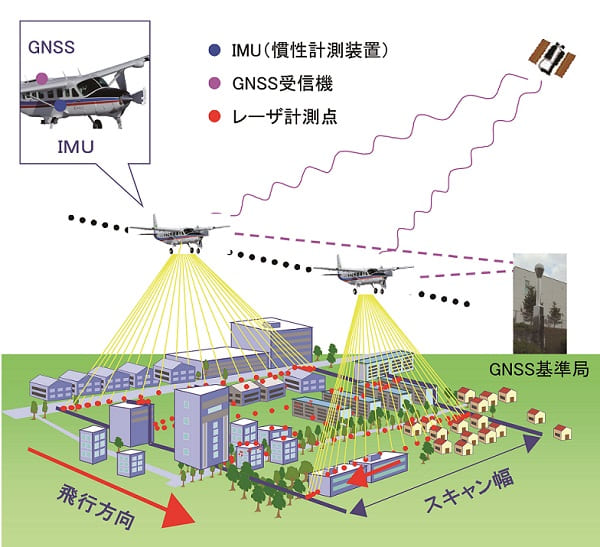

航空レーザ測量|レーザ光の反射を活用した測量

航空レーザ測量とは、航空機に搭載したレーザースキャナーから地表面に向けてレーザ光を照射し、反射してくる時間から距離を計測する手法です。

具体的な測量方法のイメージは以下のとおりです。

航空機の位置を把握するGNSS(汎地球測位航法衛星システム)受信機やGPS測位に、飛行機の姿勢や加速を測定するIMU(慣性計測装置)のデータを組み合わせると、より高密度な3次元点群データを取得できます。

たとえば、森林地帯の上空を飛行しながらレーザ測量を行うと、木々の間から地表面までの距離が分かり、その下の微地形を詳細に捉えることができます。

航空レーザ測量のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

地上から撮影できないエリアの測定が可能 広範囲の測定が可能 樹木があっても地表面の計測が可能 |

レーザ光を反射しない場所(濡れた地表面等)には不向き 市街地での測定では欠測が出る可能性がある |

市街地の上空を撮影する場合、屋根の色などでレーザ光が反射しにくくなる可能性があります。

反射したデータを活用して数値表層モデル(DSM)と数値標高モデル(DEM)を作成できるため、目的によってデータ解析を使い分けられる点も特徴です。

車載写真レーザ測量|運転しながらスキャンデータを分析

車載写真レーザ測量とは、車両に搭載したレーザースキャナーと360度カメラで、走行しながら周辺の3次元データと写真を同時に取得する手法です。

レーザースキャナーと360度カメラで取得したデータに、GNSS(汎地球測位航法衛星システム)のデータを組み合わせることで、正確な3次元情報を作成できます。

たとえばレーザースキャナーと360度カメラを搭載した車両で走行すれば、航空レーザ測量などでは取得が難しい、トンネル内や建物内部のデータも計測可能です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

人が立ち入れない場所のデータ取得が得意 トンネル内部のデータ取得が可能 計測調査で交通規制が不要 |

広範囲の計測は時間がかかる GNSS受信状況が悪い区域の測定が難しい(山間部など) 未舗装道路は走行が困難 |

エリアが限られた箇所の測定や、トンネルや建物内部のデータも求められる工事で、手軽に測量できる方法といえるでしょう。

i-Constructionにより建設業界の

3次元(3D)測量が促進されている

3次元(3D)測量は政府の取り組みの一つであるi-Constructionにて、積極的に利用を促進されています。

i-Constructionとは、2025年度までに建設現場の生産性を2割向上させることを目指す政府の方針です。

建設業の各工程でICT技術を使った業務効率化を目指しており、工程別の取り組みは以下のとおりです。

| 測量 | 3次元測量(ドローン・人工衛星) |

|---|---|

| 設計 | BIM・CIM |

| 施工 | ICT建機(AIロボット・施工管理アプリ) |

| 検査 | クラウドシステム・ドローン |

建設業の中で測量の工程を効率化するために促進されているのが、3次元(3D)測量です。

従来までは検尺テープなどを使って出来形を計測していましたが、3次元(3D)測量を取り入れ、地上型レーザースキャナーやドローンを活用することで、点群データを取得することができ、測量作業が短縮できるようになりました。

3次元(3D)測量を進める際の注意点

3次元(3D)測量は利用するツールによっていくつかの注意点があります。

たとえば、3Dレーザースキャナーには以下の弱点があります。

- 水に当たると計測できない

- 鏡や光沢のある金属は反射してデータ計測ができない

- 黒い物体はレーザーの光を吸収する

- 透明の建物は測定が難しい

- レーザースキャナーが熱くなりすぎると測定できない

弱点を踏まえて、雨の日は測定を避ける・黒い建物の箇所の測定は、写真データを組み合わせて分析するなど、特徴を踏まえて必要な対策をとりましょう。

手作業と比較して、3次元(3D)測量は広範囲を効率的に計測できるようになっています。

業務効率化の手段の一つとして、ツールを使いこなしながら測量作業を進めましょう。

PRODOUGUを活用すれば

測量のデータ管理も楽々

3次元(3D)測量で取得したデータを効率的に管理・運用するにはPRODOUGUがおすすめです。

PRODOUGUとは、クラウドと連携して建設業のあらゆるデータの共有や管理、活用ができる建築業向け施工管理アプリです。

PRODOUGUでは、主に下記の機能が利用できます。

- 断面図の切り出し

- CAD図面の取り込み

- 計測機能

- 電子小黒板の撮影

- 撮影箇所ごとの黒板管理

- 画面メモ書き

測量データだけでなく、建設業のすべての工事で活用するあらゆるデータをまとめることができ、必要に応じて書類作成などに利用することが可能です。

測量データの保管は時間と手間がかかるため、業務全体の効率化を図りたい人はぜひPRODOUGUを検討してみてください。

まとめ

今回は3次元(3D)測量について、測量の種類やそれぞれの手法のメリット・デメリット、なぜ3次元(3D)測量が促進されているのかなどを詳しく紹介しました。

3次元(3D)測量は、ドローン(UAV)や自動車、航空機などを活用して人が入れない場所まで広範囲の測量を行う手法です。

建設業の働き方改革のひとつであるi-Constructionによって、3次元(3D)測量は積極的に活用されることが増えました。

建設業の人材不足の解消のためにも、今後幅広い場面で3次元(3D)測量が活躍することが期待されています。

3次元(3D)測量で取得したデータは、効率的に活用することがおすすめです。

PRODOUGUを活用すれば、取得したデータをすべてクラウド上に保管でき、必要な時に取り出したりデータに書き込みをしながら情報共有を進めることも可能です。

データ活用で重要なのは、データ保管と運用できる場所を確保しておくことです。

建設業のICT化や3次元測量技術導入を検討されている人は、ぜひPRODOUGUの導入をご検討ください。

業務効率化を進め、3次元測量を活用しやすい環境を整備しましょう。

資料のダウンロードはこちらから。

おすすめ記事

PRODOUGUに関する

無料相談(最大90分)

建築業向け施工管理アプリ「PRODOUGU」にご興味をお持ちいただいた方は、お気軽にお申し込みください。

業務効率化に関するご相談はもちろん、ご希望がございましたらPRODOUGU の機能をご覧いただくこともできます。