介護事業所のBCP策定が義務化|作り方や策定のメリット、おすすめの運用ツールまで詳しく紹介

2023/08/23

2024/10/24

介護事業所のBCPとは、災害やテロなどの事件が起こった場合でも事業を継続させるための対策を記したマニュアルのことです。

2021年から介護事業所にBCPの策定や運用が義務化されました。

義務化に伴い、多くの介護事業者がBCPの策定に頭を悩ませているかもしれません。

今回は、義務化された介護事業所のBCPに関して、作り方や運用するメリット、効率的にBCPを運用するツールについて紹介します。

BCPの策定や運用がまだできていない介護事業所や、BCPの運用に不安のある人はぜひ参考にしてください。

介護事業所のBCP(事業継続計画)とは

BCPとは、「Business Continuity Plan」の略で、事業継続計画のことです。

内閣府の「事業継続計画ガイドライン」によると事業継続計画とは、下記のように定義されています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと

つまり、事業継続計画とは、災害やテロなどの事件が起こった場合でも事業を継続させるための対策や行動指針が示されたマニュアルということです。

会社を運営する人は、会社を守るため、従業員の安全を確保するために事業継続計画の作成が必須といえるでしょう。

厚生労働省による介護BCP義務化の詳細

厚生労働省は、2021年4月の介護報酬改定で介護事業所のBCP策定を義務化しました。

義務化は全ての介護事業者が対象です。

BCPの策定期限は2024年4月1日までで、それまでの3年間が経過措置期間となっています。

厚生労働省による義務化の主な内容は、以下のとおりです。

| 経過措置期間 | 2021年4月〜2024年3月31日 |

|---|---|

| 策定支援 | 入所系・通所系・訪問系別のひな型公開 |

| 未策定リスク | 安全配慮義務違反の可能性 |

義務化に伴い、各事業所は自然災害や感染症などの緊急事態に備えた計画策定が求められます。

ひな形などは、厚生労働省の「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」で確認してください。

介護事業所のBCPが必要な理由

介護事業所にBCPが必要な理由は、利用者の生活と健康を守るためです。

介護サービスは、日常生活支援から生命維持に関わる重要な役割を担っています。災害時にも事業継続が求められる介護業界では、BCPの策定が不可欠です。

BCPが必要とされる具体的な理由は、以下のとおりです。

| 利用者への責任 | 生活維持、健康管理、生命維持 |

|---|---|

| 事業継続の必要性 | サービス中断による重大な影響 |

| 法的要求 | 介護保険法に基づく義務化 |

BCPを策定すれば、災害時でもサービスの質が保たれ、利用者の安全を確保できます。

また、職員の安全確保や事業の早期復旧にもつながります。介護事業所の責任として、BCPの策定と実践は避けて通れません。

義務化された背景

介護事業所のBCP義務化の背景には、自然災害の増加と感染症の流行があります。

近年、日本では大規模災害が頻発し、多くの介護施設がサービス中断や運営困難に直面しました。

介護施設利用者の多くを占める高齢者や要支援者は、緊急時に特にリスクが高まります。

BCPの義務化は、利用者の生命と健康を守り、サービスの継続性を確保する目的があります。

BCPと防災対策の違い

BCPと防災対策は、災害への備えという点で共通していますが、その目的と範囲に違いがあります。

防災対策は主に人命と財産の保護に焦点を当てています。

一方、BCPは防災対策を含みつつ、事業の継続と早期復旧を重視します。

BCPと防災対策の主な違いをまとめると以下のとおりです。

| BCP | 防災対策 | |

|---|---|---|

| 主な目的 | 事業継続・早期復旧 | 被害軽減・拡大防止 |

| 対象範囲 | 代替施設・通信確保 | 避難計画・救命措置 |

| 時間軸 | 発生前から復旧後まで | 災害発生直後 |

BCPでは、災害時のサービス提供継続や事業所機能の回復など、より広範な計画が必要です。

防災対策を基盤としながら、事業継続の視点で包括的な準備を行うのがBCPの特徴です。

介護事業所のBCP(事業継続計画)に

記載すべき項目は2種類

介護事業所のBCP(事業継続計画)に記載すべき項目は、以下の2種類です。

それぞれ詳しく説明します。

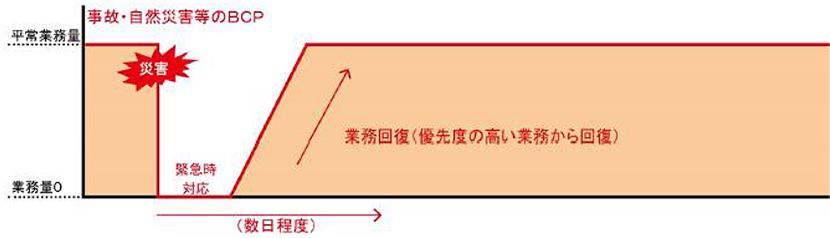

自然災害への対策

自然災害が発生した場合、一時的に事業を停止させる必要が出てきます。

ただ、事業を継続させるには、緊急対応後は徐々に優先度の高い業務を復活させていく必要があるため、業務内容の把握や優先順位の決定が必要です。

さらに、災害の場合は施設自体が倒壊して復旧が必要になる場合もあるため、自然災害に対するBCPには、インフラ対策も導入する必要があるでしょう。

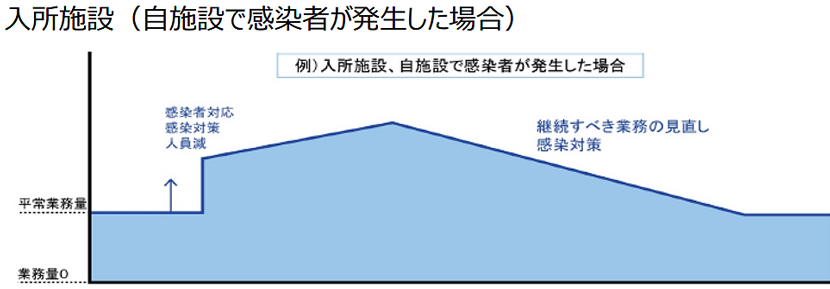

感染症への対策

感染症への対策は、正しい情報の判断や素早い行動が鍵を握ります。

なぜなら、感染症が発生した場合でも介護事業は適切な判断のもと、事業を継続させる必要があるためです。

イレギュラーな対応により業務が増える可能性があるため、どの業務をどう進めるかをBCPに組み込む必要があるでしょう。

介護事業所にBCP(事業継続計画)を導入する

3つのメリット

介護事業所にBCP(事業継続計画)を導入すると、以下の3つのメリットが得られます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

補助金や助成金を受けられる

BCPを策定すると、自治体や関連機関からの補助金や助成金を受けられます。

安全対策の実施や備蓄品の購入費用を賄えるかもしれないため、自分の地域にどのような補助金があるかを確認しましょう。

税制優遇や金融支援が受けられる

BCPの策定によって、税制優遇や金融支援が受けられるかもしれません。

| 税制優遇の例 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 中小企業防災・減災投資促進税制 | 事前対策を強化するために必要な防災・減災設備に対する特別償却が適用される(20%) | 事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者 |

BCPを取り入れることで、事業の促進につながるのであれば、積極的に導入・運用を進めた方が良いでしょう。

感染症まん延時にワクチンの優先接種が受けられる

BCPを取り入れている介護事業所では、感染症まん延時にワクチンの優先接種が受けられます。

優遇措置が行われることで従業員や利用者の健康を守れるため、感染症まん延の拡大リスクを軽減できます。

優先的にワクチン接種ができる点から、施設の利用を求める人が増えるかもしれません。

事業拡大という点からも、BCPの導入は効果的です。

2021年に介護事業所のBCP・BCMが義務化

厚生労働省は、令和3年度の介護報酬改定において、BCPの策定を義務付けました。

改定によって義務付けられた項目は以下のとおりです。

対象者 項目 介護サービス事業者

- 現行の委員会の開催

- 指針の整備

- 研修の実施

- 訓練(シミュレーション)の実施

なお、この省令改定では、3年間の経過措置期間が設けられています。

つまり、2024年までにBCPの策定や運用を実施する必要があるということです。

BCPは策定後も運用する中で常に改善を進めていく必要があり、従業員全体へ訓練したり、知識を共有するのにも時間がかかります。

介護事業所は、経過措置期間が終了する2024年までにできるだけ早くBCPの策定、運用が求められるでしょう。

介護事業所のBCP義務化に従わないことで発生するリスク

介護事業所のBCP義務化に従わないと、以下のリスクが発生するかもしれません。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

介護報酬が減算されるかもしれない

介護事業所のBCP義務化に従わないと、介護報酬が減算されるかもしれません。

なぜなら、令和3年度の介護報酬改定では、介護報酬が0.70%上がる改定がされているためです。

介護報酬の内訳のうち、0.05%が感染症対策への評価です。

つまり、介護事業所のBCP義務化ができていなければ、最大3%の加算の割合が減ってしまうかもしれません。

安全配慮義務違反に対して損害賠償責任を問われるかもしれない

介護事業所のBCP義務化に従わないことで、罰金が発生することはありません。

しかし、BCPがないことで介護施設の入所者や職員の人命、健康に被害が出た場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われるかもしれません。

損害賠償責任を問われれば、会社としての信用もなくなります。

会社を守るためにも、介護事業所のBCPの導入を急ぎましょう。

2024年まで経過措置が設けられた理由

介護事業所のBCP義務化に3年間の経過措置が設けられた理由は、事業者の準備期間確保と段階的な導入を考慮したためです。

BCPの策定には時間と労力がかかるため、急な義務化は現場に混乱をもたらす可能性があります。

現在、全ての介護事業所でBCPの策定と運用が求められています。

経過措置期間中に多くの事業所がBCPを整備し、災害や感染症への対応力を高めました。

未だBCP未策定の事業所は、早急な対応が必要です。

一方で、既に策定済みの事業所も、定期的な見直しと改善を行い、より実効性の高いBCPへと進化させていくことが必要です。

BCPのマニュアルの周知不足によって起こった事件とは

ここからはBCPのマニュアルの周知不足によって起こった事件を紹介します。

今回は介護事業所が関わった内容ではありませんが、一歩間違えば介護事業所でも発生の可能性がある事例です。

事例が発生した原因や対策を参考に、事業所のBCPのマニュアルの作成、周知に役立ててください。

事件の概要は以下のとおりです。

事件名 日和幼稚園バス津波被災事件 概要 災害対策マニュアルに従った避難を行わず園児5名が死亡。

幼稚園に対して法的責任が争われた。判決結果 園児1人につき4000万円以上の損害賠償が認められた。

(最終的に、高裁にて和解)

上記の事例は、BCPが作成されているにも関わらず、従業員に周知できていなかったことで発生しました。

BCPは作成するだけではなく、避難訓練や研修などを通して、従業員全体に共有しておく大切さが分かる事例のひとつです。

介護事業所のBCPの作り方を5ステップで紹介

ここからは、介護事業所のBCPの作り方を5ステップで紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 基本方針を固める

まずは基本方針を固めましょう。

決めるべき項目は下記のとおりです。

- 各事業所の責任者

- 連絡フローや連絡方法

- 事例ごとの行動フロー

誰が、どこで、何をするかが決まっていれば、初動で遅れることはなくなるでしょう。

まずは基本的にやるべきことをまとめ、そこから細かな作業を決めていくのがおすすめです。

2. 平常時・緊急時の対応内容を決める

平常時と緊急時の対応内容を決めておくのも有効的です。

平常時と緊急時の業務内容をそれぞれ把握しておけば、緊急時に平常時のどの業務を無くして優先度をあげるかを決められます。

業務ごとの担当者まで把握できていれば、必要な人員を素早く把握できますし、引き継ぎもしやすくなるメリットもあるため、定期的に対応内容は見直しましょう。

3. 連絡先を共有する

従業員や施設利用者の連絡先を会社全体で共有しておきましょう。

災害時に特に大切になるのが、素早い情報共有です。

誰に何を伝えたか、情報が重複していないかなど確認できるように、情報をひとつの場所にまとめておくのがおすすめです。

4. 必要物資を揃えて定期的に確認する

災害時に備えて、非常食や防災グッズを備蓄しておきましょう。

非常食は消費期限や使用期限があるため、定期的に見直し、過不足があれば補充しておくことが重要です。

複数の事業所がある場合は、どの事業所にどの程度の備蓄があるかを把握できれば、災害時にも役立つでしょう。

5. 災害時に対応できるように訓練を実施する

災害時は、誰もがパニックになり、いつも通りの行動ができません。

しかし、定期的に訓練をしておくだけで、会社全体のBCPに対する理解も深まり、緊急時の行動に差が出ます。

災害時にできるだけスムーズな対応をするためにも、従業員全体で訓練を定期的に行いましょう。

「クロスゼロ」では、実際の画面を見ながら操作を確認できる「無料オンラインデモ」をご用意しております。

介護施設のBCP策定で押さえるべきポイント

介護施設のBCP策定は、利用者の命と施設の存続を左右する取り組みです。

しかし、どこから手をつければよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、BCP策定のために必要な以下の3つのポイントを詳しく解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

非常時の体制構築と職員不足への対策

介護施設のBCPでは、非常時の体制構築と職員不足への対策が欠かせません。

通常時の30%の職員が欠勤する可能性を想定し、以下の対策を準備しておきましょう。

| 代替スタッフの確保策 |

|

|---|---|

| 非常時の業務調整 |

|

上記の対策を実行に移すためには、平常時からの準備が重要です。

代替スタッフリストを定期的に更新し、応援体制の訓練を実施しておきましょう。また、業務の優先順位付けを行い、スタッフ全員で共有しておけば、非常時にもスムーズに対応できます。

地域のボランティア団体や近隣施設とのネットワークを構築し、相互支援の仕組みを整えておくことも効果的です。

定期的な合同訓練や情報交換会を通じて、地域全体の防災力向上にも貢献できるでしょう。

計画的な準備を通じて、非常時でも質の高いケアを提供し続ける体制を整えられます。

定期的な見直しと改善を重ね、より強固な事業継続体制を築いていきましょう。

災害に備えた物資管理と効果的な連絡体制の整備

非常時の物資備蓄と連絡体制の整備は、入所サービスを提供する介護施設のBCPに不可欠な要素です。

災害発生時に迅速な対応を可能にする具体的な準備事項は以下のとおりです。

| 物資の備蓄 |

|

|---|---|

| 連絡体制の整備 |

|

備蓄品は定期的に点検し、消費期限を確認しましょう。

連絡体制では、オンラインプラットフォームを活用し、緊急連絡先やシフト変更を迅速に共有できるようにしておくと効果的です。

利用者家族の緊急連絡先を常に最新の状態に保ち、SMSやメールなど複数の連絡手段を確保しておいてください。

継続的な改善と訓練

介護施設のBCPは、定期的な見直しと継続的な訓練が大切です。

年1回以上の計画再評価と、半年に1度の全職員参加型訓練が理想的です。

具体的な見直しポイントや効果的な訓練内容には、以下のようなものが挙げられます。

| 見直しのポイント |

|

|---|---|

| 効果的な訓練内容 |

|

職員研修には、災害対応や感染症対策、心理的サポート、応急処置などを含めましょう。

地域特有のリスクに対応した訓練も効果的です。

環境変化に応じた柔軟な更新を心がけ、常に最適な状態のBCPを維持しましょう。

介護BCPの実践に役立つ

防災アプリ活用のポイント

介護BCPに役立つアプリに、防災アプリがあります。

ここでは、BCPの実践に役立つ防災アプリを活用する以下のポイントを解説します。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

クラウド型防災アプリで実現する介護BCP管理の効率化

クラウド型防災アプリは、介護施設のBCP(事業継続計画)を強化するためのツールです。

アプリを導入すると、災害時に情報を瞬時に共有できるため、スタッフ全員が同じ指示に従いやすくなります。

例えば、地震が発生した際に、避難場所や必要な物資のリストをすぐに確認できるでしょう。

アプリには以下のような機能が搭載されています。

- リアルタイム情報共有

- 訓練スケジュールの確認

- 緊急マニュアル

クラウド型防災アプリは、介護施設のBCP管理をスムーズにし、スタッフが迅速に動くための支援をしてくれます。

導入によって、災害時の対応がより効果的になり、サービスの継続性が確保できるはずです。

今後、こうしたツールの活用はますます重要になっていくでしょう。

データ活用による介護BCPの改善

防災アプリを利用すると、さまざまなデータが蓄積されます。

蓄積されたデータは、BCPの質を向上させるために役立ちます。実際の運用状況を反映したデータをもとに、計画の見直しや改善点の特定が可能になるからです。

具体的なデータ活用には、以下のような方法が挙げられます。

- 過去の災害時の対応履歴を分析し、効果的だった手順を明確化

- 利用者やスタッフの意見を反映したプランの修正

- 訓練の結果を基にした訓練内容の見直し

データを活用すれば、実践的かつ効果的なBCPが構築できるでしょう。

定期的な見直しと改善が進めば、緊急時の対応力も高まっていくはずです。

BCPを持続的に更新すれば、介護事業者は利用者やスタッフの安全を確保し、信頼されるサービスを確立していけるでしょう。

介護BCP強化に役立つ防災アプリの主な機能

介護BCPを強化するための防災アプリには、さまざまな機能があります。

リアルタイムの情報共有や災害時の迅速な対応をする手助けをしてくれます。防災アプリにより、スタッフ間での迅速な対応が実現できるでしょう。

防災アプリには、以下のような機能が搭載されています。

| 安否確認機能 | 迅速な安全確認が可能 |

|---|---|

| 備蓄品リスト | 物資の在庫管理をサポート |

| 避難誘導機能 | 安全な避難経路を案内 |

| 通知機能 | 災害情報をリアルタイムで受信 |

防災アプリの活用により、BCPの実効性を高め、介護事業者としての安心感を向上させてくれるでしょう。

ただし、防災アプリにはさまざまなものが存在するため、特定のアプリを選ぶ際は、必要な機能が搭載されているか確認する必要があります。

おすすめの防災アプリは、「クロスゼロ」です。

クロスゼロであれば、上記機能以外にも便利な機能がたくさん搭載されています。

クロスゼロの機能を詳しく知りたい方は、クロスゼロの公式サイトを確認してください。

介護事業所のBCPの作成はツールを活用するのがおすすめ

介護事業所のBCP対策における支援や自然災害への対応は、 備災支援サービスツール「クロスゼロ」を活用するのがおすすめです。

「クロスゼロ」は、株式会社建設システム(KENTEM)が運営するサービスで、会社の防災・備災支援サービスとして活用できます。

「クロスゼロ」では、下記の項目がひとつのツールで完結します。

- BCP策定後の資料・ファイルの共有と管理

- 気象情報・避難所情報など災害リスクの情報共有

- 従業員の連絡先の共有

- チャット機能

- 必要物資の確保・在庫確認

「クロスゼロ」は、介護事業所のBCP対策における支援や自然災害への対応をサポートします。

BCPは策定後、従業員全体への共有と、いざという時にすぐ利用できるかが重要です。

「クロスゼロ」を利用して、もしもの時に備えましょう。

「クロスゼロ」は、災害発生時はもちろん、防災に役立つ様々な機能を備えた総合防災アプリです。

「クロスゼロ」の詳しい資料をお求めの方は、こちらからカタログ(PDF)をご請求ください。

まとめ

今回は介護事業所のBCPについて、2021年に義務化された内容やBCPのメリット、作り方や義務違反によるリスクについて紹介しました。

介護事業所のBCPは、施設を利用する入居者や従業員、その家族を守るために重要な指針です。

効率的に運用するには、ツールを活用するのがおすすめです。

「クロスゼロ」は介護事業所のBCP策定後の運用をサポートします。

2024年までの経過措置期間が終わるまであと少し。

できるだけ早くBCPを導入したい介護事業所のご検討中の方は、是非特設サイトをご確認ください。