【2024年最新版】防災アプリのおすすめ7選!防災アプリの選び方とその基準を解説

2023/07/03

2024/06/03

「おすすめの防災アプリはどれ?」

「防災アプリの選び方は?」

上記のような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

日本では、地震や台風などの自然災害が多く、災害対策の1つとして防災アプリをインストールしておくと便利です。

防災アプリには、地震情報の確認や避難場所の確認などの機能があり、いざという時に役立ちますが、どの防災アプリを選べば良いか悩む方も多いでしょう。

そこで本記事では、おすすめの防災アプリを7つご紹介し、自分に合ったアプリの選び方について解説します。

災害時に備えて防災アプリのインストールを検討している方は、ぜひ最後までご一読ください。

防災アプリのおすすめ7選

本項では、おすすめの防災アプリを7つご紹介します。

それぞれ特徴が異なるため、自分に合った防災アプリを見つけられるよう、以下の内容を参考にしてみてください。

紹介するアプリのポイント

今回紹介する7つのアプリは、以下の情報をまとめています。

- 対応する災害

- 対応エリア

- プッシュ通知の有無

防災アプリは、アプリによって対応できる災害の規模や機能が異なります。

会社の防災ツールとして利用できるのか、個人利用が向いているのかなども細かい機能によって変わることもあるため、自分がどんな理由で防災アプリを探しているのかを考えて比較するとよいでしょう。

1. クロスゼロ

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | ・ユーザーが所属する拠点のエリア ・ユーザー自身にて登録されたエリア ・ユーザーの現在位置に基づいたエリア |

| プッシュ通知 | ○ |

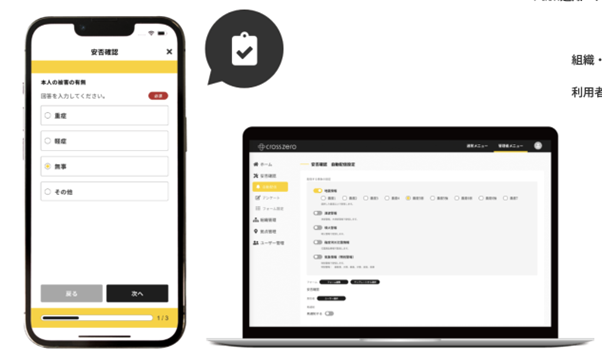

クロスゼロは、安否確認や防災確認以外にも災害に対する備えから発災後の避難行動・情報伝達までワンストップで対応している防災アプリです。

災害が発生したときに役立つ以下4つの機能を備えており、適切なリスク回避ができるでしょう。

- 防災トリセツ

- 備蓄管理

- ハザードマップ

- 防災に関するデータのファイル

特にファイルには、防災に関するマニュアルや避難経路、緊急連絡先などを一元管理できるため、組織内や家庭内でデータを共有しやすい点が特徴です。

30日間無料で体験できるため、気になる方は以下から登録し、実際に使用してアプリの機能を確認してみましょう。

サービス名 クロスゼロ 運営会社 株式会社建設システム(KENTEM) 利用料金 ベーシックプラン:66,000円〜

BCP対策プラン:99,000円〜

リスクゼロプラン:132,000円〜

※上限人数により価格変動無料体験 30日間の無料体験あり 公式サイト https://x-zero.jp/

2. 特務機関NERV防災

| 対応する災害 | 地震、津波、噴火など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

「特務機関NERV防災」は、ダウンロード数約340万を誇る防災アプリです。

気象庁が発表する地震情報や津波情報などがすぐに届くようになっており、リアルタイムな情報を得られます。

また、広告や宣伝などの不要なプッシュ通知を送ることもなく、快適に使える点も魅力です。

防災に必要な情報だけを提供しているため、スムーズに災害情報を得ることができます。

タイムライン画面では、過去3日分の現在地と登録した地域に関する情報を時系列に見れるため、災害予測が立てやすいのも嬉しいポイントです。

サービス名 特務機関NERV防災 運営会社 ゲヒルン株式会社(Gehirn Inc.) 利用料金 Eプラン:月額250円

EEプラン:月額480円無料体験 - 公式サイト https://nerv.app/

3. Yahoo!防災速報

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

Yahoo!防災速報は、5,000万ダウンロードの実績がある防災アプリです。

さまざまな防災情報を迅速にプッシュ通知し、地震や津波はもちろん、土砂災害や熱中症などの二次災害にも対応しやすい傾向があります。

次に起こる可能性の高い災害情報を発信し、避難勧告や最寄りの避難場所についての情報も教えてもらえるため、安心です。

さらに、現在地と国内3地点まで設定できるため、遠方にある実家や友人などの情報を得ることできます。

災害時に、情報不足が起こらないようにしたい方にはおすすめできる防災アプリです。

サービス名 Yahoo!防災速報 運営会社 LINEヤフー株式会社 利用料金 無料 無料体験 - 公式サイト https://emg.yahoo.co.jp/

4. NHKニュース・防災

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

「NHKニュース・防災」は、NHKの災害関連のニュースを確認できる防災アプリです。

NHKのニュース記事や動画コンテンツはもちろん、防災に関するさまざまな情報を取り扱っています。

災害に関する最新の動向が逐一チェックできるため、インストールしておけば、万が一災害に見舞われた際にどう行動すればいいかを把握できるでしょう。

また、Yahoo!防災速報と同じく、今いる場所にプラスして3地点の登録ができ、気象情報・地震情報などの緊急通知をすぐに受けることが可能です。

特にデータマップで降雨量や地震のマグニチュードなどを確認できるため、災害情報をいち早く入手できるのも大きなメリットと言えるでしょう。

サービス名 NHKニュース・防災 運営会社 日本放送協会 利用料金 無料 無料体験 - 公式サイト https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/index.html

5. 防災情報 全国避難所ガイド

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

防災情報 全国避難所ガイドは、ファーストメディア株式会社が提供している防災アプリです。

全国の自治体が定めた災害時の避難所や、避難場所の情報を更新・登録しています。

2024年4月19日時点で、避難所登録件数は169,356件です。

災害発生時には現在地の情報から、ハザードマップの情報を踏まえて周囲にある避難所までの経路を自動検索します。

さらに災害時には、避難情報や気象注警報、土砂災害警戒情報、河川洪水注警報などのアラートを表示するため、リアルタイムで災害情報の確認が可能です。

防災情報 全国避難所ガイドの魅力は、オフライン状態でもハザードマップや避難所までの地図を問題なく利用できることです。

災害時に普段の生活範囲の外にいる人でも、防災情報 全国避難所ガイドを活用すれば安全に避難できるでしょう。

サービス名 防災情報 全国避難所ガイド 運営会社 ファーストメディア株式会社 利用料金 無料 無料体験 - 公式サイト https://www.hinanjyo.jp/

6. みんなの防災アプリ

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

みんなの防災アプリは、オフライン環境でも使用できる防災アプリです。

以下のような場合でも、安心して使用でき、役に立つ情報を確認できます。

- ガスの復旧方法がわからなくて困っている

- 災害でネット環境が使えず困っている

実際の被災者から頂いた防災術や体験談、ブザー機能、防災グッズの紹介など、災害に役立つコンテンツが豊富な点も大きな特徴です。

被災に備える場合に役立つのはもちろん、いざという時に必要な情報を入手できるため、仮に被災した場合も取るべき行動を瞬時に把握できるようになるでしょう。

「オフラインでも安心して災害に備えた行動をしたい」といった方にはおすすめできる防災アプリです。

7. 東京都防災アプリ

| 対応する災害 | 地震、津波、大雨など |

|---|---|

| 対応エリア | 全国 |

| プッシュ通知 | ○ |

東京都防災アプリは、東京都公式の防災アプリです。

「あそぶ」「まなぶ」「つかう」をモットーに、クイズやシミュレーション機能が搭載しており、子供から大人まで楽しく防災知識を身につけられます。

避難所が地図で表示されたり一人ひとりの環境に適した避難行動を時系列に整理できたりなど、災害に役立つコンテンツを多く備えています。

しかもオフラインで利用できるアプリですから、災害でネット環境が繋がらなくなったといった場面でも安心して利用することが可能です。

防災能力の高い都民を目指している方は、インストールしておくと良い防災アプリといえるでしょう。

サービス名 東京都防災アプリ 運営会社 東京都総務局総合防災部防災管理課 利用料金 無料 無料体験 - 公式サイト https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1028747/index.html

防災アプリを選ぶ際のポイント|選ぶ基準

ここまでおすすめの防災アプリをお伝えしてきましたが、自分に合ったアプリを選ぶためには、主に以下5つを考慮する必要があります。

- 防災に関する情報が豊富

- 家族と位置情報の共有ができるか確認

- 対応デバイスの確認

- 情報の信頼性

- オフラインでの使用ができるか確認

あらかじめ選ぶ基準について理解しておけば、使いやすい防災アプリを手に入れることができ、災害に備えることができるようになるでしょう。

それでは、順番に解説します。

防災に関する情報が豊富

まずは、防災に関する情報が豊富である防災アプリがおすすめです。

地震や津波、大雨などさまざまな災害があるため、災害ごとに適した行動や各災害で被災しないために役立つ情報などを盛り込んでいる必要があります。災害は連鎖的に発生する可能性があります。大雨になることにより地盤沈下や土砂災害などは最たる例と言えるでしょう。ひとつだけでなく複数の防災情報を確認できることは選ぶことがおすすめです。

防災に関する情報が多ければ多いほど、事前に対策がしやすくなり、結果的に災害に見舞われても最小限の被害に抑えることにつながるでしょう。

災害に対して万全な備えをしたいのであれば、なるべく多く防災情報を搭載しているアプリを選ぶのがおすすめです。

家族と位置情報の共有ができるか確認

災害が起こった際、特に心配になることは家族の安否ではないでしょうか。電話やメールで安否確認をしようとしても、災害時は電波が悪かったりネット環境が繋がらないなど、なかなか連絡が取れないケースが多くあります。

そんな時に、家族の位置を把握できる機能が搭載している防災アプリがあれば、離れている家族の安否を判断できます。

ただし、家族で同じアプリを使用していなければ安否確認が難しいため、家族内で防災アプリを共有しておきましょう。

対応デバイスの確認

対応デバイスの確認も、選ぶ際に重要です。

例えば、iPhone向けのデバイスをパソコンで使おうとしても正しく動作はしません。

自分がよく使用しているデバイスに対応した防災アプリかどうかを、インストール前に必ず確認する必要があります。

- iPhone

- Android

- パソコン

上記3つのどれかに対応しているはずなので、よく確認してから機能や操作方法を覚えましょう。

クロスゼロでは、スマホとWebどちらのデバイスにも対応しており、以下の動作環境であれば問題なく使用できます。

- iOS:13.0以降

- Android:5.0x以降

- Windows:最新版

- Mac:最新版

全デバイスに対応しており、気軽に利用できるため、サービスについてもっと詳しく知りたい方は、以下からお問い合わせください。

情報の信頼性

防災アプリを選ぶ際、情報の信頼性も確認する必要があります。

情報元が気象庁や国土交通省などの公的機関である場合、他の情報機関と比較して最速で情報を手に入れられる可能性が高いです。

信ぴょう性の高い情報を素早く入手できれば、災害に備えた行動もスムーズにできるようになるため、安全を確保しやすいでしょう。

逆に、SNSの情報は個人の主観的な発信や、ひどい場合には状況がひどいことを必要以上に煽動するデマ情報などが拡散された例もあるため信ぴょう性が欠けている恐れがあります。

誤った情報を鵜呑みにしてしまうと、命の危険性が高まるため、必ず公的機関の情報を元に発信している防災アプリを選びましょう。

オフラインでの使用ができるか確認

オフラインでの使用の有無も、選ぶ際に確認しておきたいポイントです。災害時は、ネット環境が使えなくなってしまうことも珍しくありません。

オンラインでしか利用できない防災アプリだと、災害に見舞われた際に使えなくなり、パニックになってしまう恐れがあります。

ネット環境に関係なく使用できる防災アプリを使えれば、災害時にも落ち着いて行動できます。

「ネット環境に左右されないアプリを使用して安心・安全に行動したい」「常に防災アプリで情報を確認したい」などといった方は、オフラインで使用できる防災アプリがおすすめです。

防災アプリの魅力

ここからは防災アプリを災害発生よりも前の段階でダウンロードしておくべき理由を、3つのポイントに分けて紹介します。

防災アプリの魅力を知って今のうちに登録や導入を検討してみてください。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

避難勧告や避難指示情報がリアルタイムで届く

防災アプリの魅力は、情報伝達スピードの速さです。

災害発生時は本人だけでなく周囲も気が動転しているため、冷静な判断ができない可能性があります。

情報を集める際も、正しい情報とそうでない情報が錯綜するため、誤った情報に惑わされて避難できなくなるリスクもあるかもしれません。

防災アプリを導入しておけば、アプリ内で登録している信頼性の高い情報だけがプッシュ通知などで届くため、情報に惑わされることなく適切な対応が取れるでしょう。

特に避難勧告や避難指示情報はエリアによって対応が異なることもあるため、アプリが現在地を特定して情報を届けてくれることで、自分の身を守れる点が魅力です。

選択したエリア情報を確認できる

防災アプリの中には、現在地情報だけでなく指定した複数のエリア情報を確認することも可能です。

家族が住んでいるエリアや、会社があるエリアなど、自分が災害発生時にいるエリア以外の情報をすぐに確認できれば、自分以外の安否も把握できるでしょう。

さらに、自分以外の家族や知り合いの位置情報も共有できる機能があれば、災害時にも相手の身の安全を確認できて、安心できるかもしれません。

ダウンロードしておくだけでいつでも利用できる

防災アプリのメリットは、ダウンロードしておくだけでいつでも利用できる点です。

自宅や会社にハザードマップを用意していたとしても、災害発生時に地図がある場所にいなければ利用できません。

しかし、アプリをダウンロードしておけば、スマートフォンやPCを開くだけで必要な情報を集めることができます。

災害はいつどこで発生するか分からないからこそ、いつでもどこでも利用できるアプリを持っておくことで、身を守ることにつながるでしょう。

防災アプリを利用する際の注意点

防災アプリを利用する際は、以下のポイントに注意してください。

それぞれ詳しく解説します。

日常的に利用して操作に慣れておく

防災アプリは、災害がない時にも定期的に開いて、使い方に慣れておくことがおすすめです。

なぜなら、災害発生時は気が動転して普段通りの行動が取れない可能性があるからです。

普段よりも判断力や集中力が落ちている段階で、初めて防災アプリを使う場合、使い方がわからずに必要な情報を得られないかもしれません。

普段から定期的にアプリを開いて、災害情報の確認方法や位置情報の送り方、チャットの送り方などを理解しておくことで、災害時にも普段どおりアプリを使いこなせるでしょう。

避難訓練を想定して、実際の災害で利用する時のシミュレーションを行うのもおすすめです。

複数の防災アプリを入れておく

防災アプリは複数ダウンロードしておくのがおすすめです。

なぜなら、アプリによって搭載されている機能が異なるからです。

複数のアプリを活用することで、信頼できる情報を多方面から受け取り、判断することもできるでしょう。

さらに、アプリによってはつながっている人が変わるかもしれません。

無料のアプリと有料のアプリを組み合わせることで、利便性や機能性がさらに高まり、万が一の際の身を守る手段になるでしょう。

アプリだけでなく避難グッズや備蓄も用意しておく

防災対策は、アプリをダウンロードするだけでは不十分です。

アプリのダウンロードをした後は、避難グッズや備蓄も用意しておきましょう。

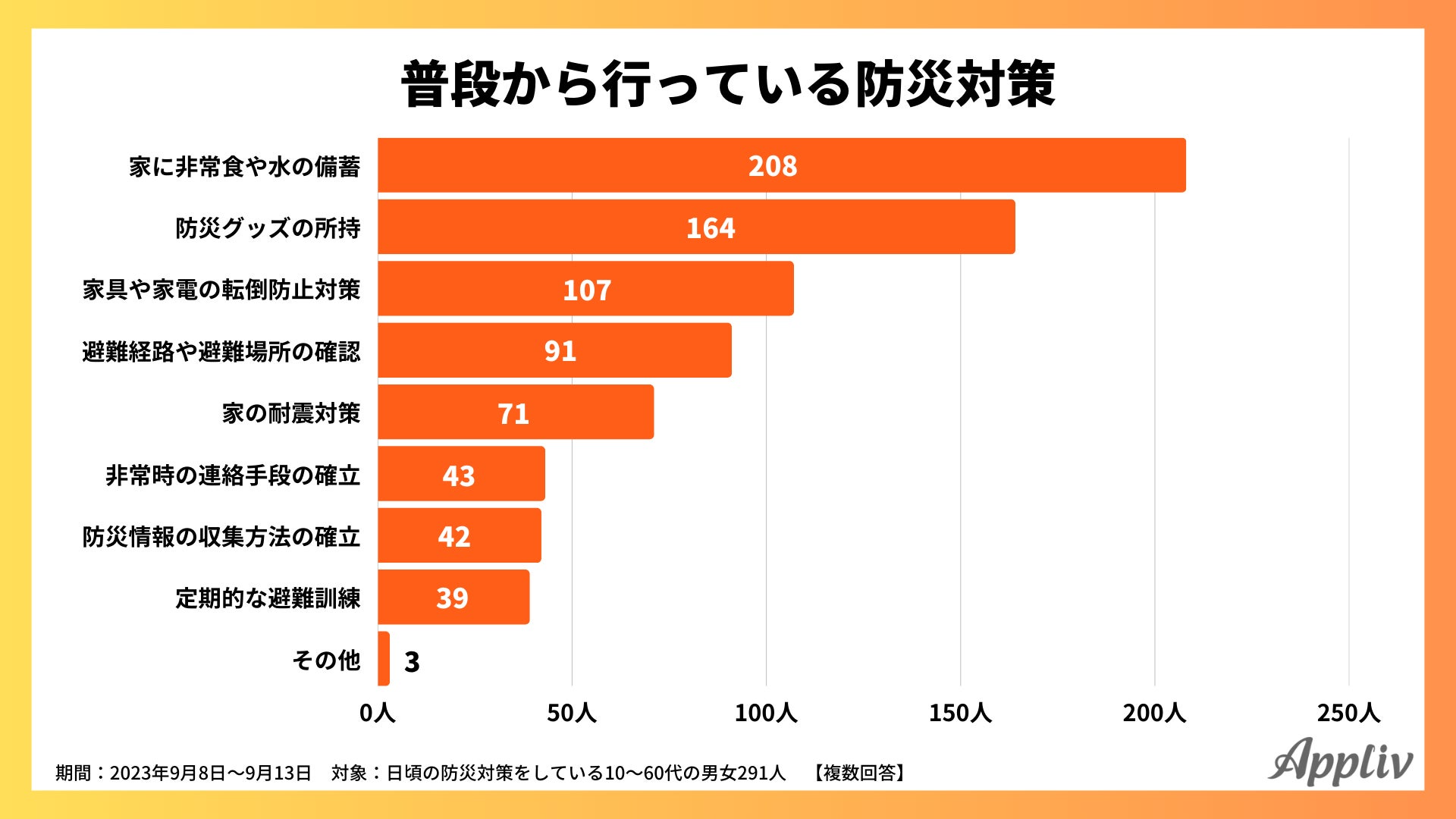

アンケートにて日頃から防災対策をしている男女291人に普段から行っている防災対策を尋ねると、以下の回答が得られました。

【普段から行なっている防災対策】

内容 人数(人) 家に非常食や水の備蓄 208 防災グッズの所持 164 家具や家電の転倒防止対策 107 避難経路や避難場所の確認 91 家の耐震対策 71 非常時の連絡手段の確立 43 防災情報の収集方法の確立 42 定期的な避難訓練 39 その他 3

特に多いのは、備蓄の用意です。

非常時の備蓄は、災害発生前から用意しておくことが重要です。

どんな物を用意すればいいか分からない人は、こちらの記事を参考にしてください。

会社の防災ツールとして防災アプリを選ぶ際のポイント

個人的な防災意識のために導入する防災ツールと、会社の社員の身の安全を守るために導入する防災ツールは、求められる機能が異なります。

ここでは以下の3つのポイントを紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社員の安否確認がスムーズにできるか

個人で利用する防災アプリと異なり、会社で利用する場合は、安否確認すべき人数が増えます。

数十人規模で安否確認をするためには、安否確認機能のある防災アプリを選ぶのがおすすめです。

たとえばクロスゼロの安否確認機能では、回答フォームをカスタマイズして、択一式や選択式、自由記入などのバリエーションで社員が簡単に回答できるような仕組みを構築しています。

択一式のアンケート結果をまとめるだけで基本的な安全確認ができますし、より詳細な情報を知りたい場合は、自由記入のアンケートを再度共有することで、大人数の連絡をスムーズに進められる点が魅力です。

アプリを比較する際は、安否確認機能の有無や、機能の詳細を確認しておくとよいでしょう。

災害時も社員が情報を受け取りながら行動できるか

災害時に必要になる情報は、避難エリアの情報だけではありません。

会社の防災アプリの機能として求められるのは以下のとおりです。

- 社内全体の安否確認ができる

- 会社が策定したBCP(事業継続計画)や災害マニュアルを確認できる

- 会社で共有している資料を確認できる

- 災害中も事業を継続するための指示が出せる

特にBCP(事業継続計画)や災害マニュアルをアプリ上に保存して、誰でも確認できる状態にしておく点は、事業を継続させるための情報共有として効果的です。

チャット機能があるか

個人で利用する防災アプリの場合、情報収集が主な目的になることが多いですが、企業で利用する防災アプリは、アプリ内での社員同士の情報共有が必須です。

チャット機能を活用して、事業部やグループなどの集団ごとに連絡できる環境を整えておけば、災害時にも適切な対応を社員同士で模索して対応できるでしょう。

会社のPCでしか利用できないチャットツールではなく、災害時にスマートフォンからでも連絡が取れる手段を一つ確保しておくだけで、いざという時に役立ちます。

企業で防災アプリを検討するならクロスゼロがおすすめ

今回紹介した7つのアプリの中で、企業が防災アプリとして活用するのにおすすめなのはクロスゼロです。

クロスゼロは企業での利用を想定した、大人数で利用できる防災機能や情報共有機能が豊富に揃っています。

- 安否確認

- 回答フォーム作成

- チャット

- ファイル共有

- 備蓄管理

- リスク共有

【クロスゼロの利用できる機能】

特に備蓄管理機能では、会社や事業所ごとの備蓄をアプリ内で管理できるため、災害発生時にどこにどのくらいの備蓄があるかを一瞬で把握できます。

ファイル共有機能を使ってBCP(事業継続計画)や災害マニュアルを保存しておけば、災害時にも社員全体が一つの目的を持って行動できるでしょう。

クロスゼロの利用を検討している人は、30日間の無料体験を利用してみてください。

操作性や、実際に自分の会社で利用した場合を体験することで、自社の防災意識を高めることができるでしょう。

防災アプリのおすすめまとめ

本記事では、おすすめの防災アプリを7つご紹介し、自分に合ったアプリの選び方について解説しました。

自分に合った防災アプリを選ぶことで、災害への備えを十分にでき、万が一災害にあった際に落ち着いた行動が取れるようになります。

「クロスゼロ」では、気象庁からの災害情報をもとに、正確な情報をプッシュ通知で知らせます。

AIがどこよりも早く正確に災害情報をキャッチしてくれる機能も搭載しているため、安心して災害に備えたい方は、ぜひ以下から登録してみてください。

- Androidは、Google LLCの商標です。

- Apple および Macは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPadOSは Apple Inc. の商標です。

- iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

- Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。